Geld als Herrschaftsinstrument

Das Geldwesen ist nach meiner Beobachtung ein verlängerter Arm der Kollektivisten, also der Befürworter planwirtschaftlicher Elemente. Kollektivisten sind absolute Gegner des Privateigentums und der Marktwirtschaft. Treffend könnte man in der Causa Geld auch von einem Machterlangungsmittel sprechen.

Der staatliche Anteil an der Wirtschaftsleistung oder Aktivitäten zur Aufrüstung wollen auch irgendwie finanziert werden. Rein durch Steuereinnahmen wäre schnell die maximale Bewirtschaftungsgrenze der Menschen erreicht. Das Erreichen oder Überschreiten dieser Grenze würde Wählerstimmen kosten.

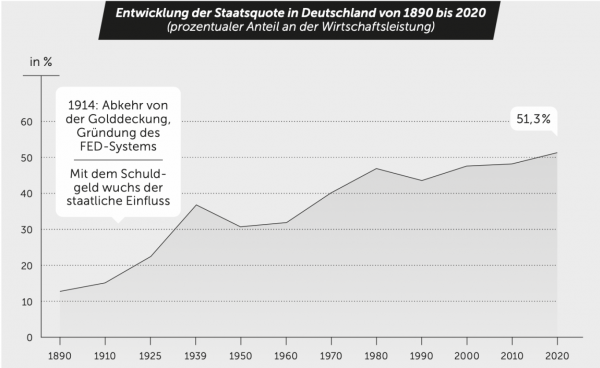

Durch das Fiat-Geldwesen war es möglich, dass der staatliche Anteil an der Wirtschaftsleistung (Staatsquote) immer weiter ausgedehnt wurde. Die empirischen Daten sprechen an der Stelle eine klare Sprache. Das Kaiserreich operierte mit einer Staatsquote von deutlich unter zehn Prozent. Erst mit der Kriegswirtschaft nach 1914 dominierte der staatliche Einfluss. Die junge Bonner Republik startete nach dem Zweiten Weltkrieg mit etwas über 30 Prozent staatlichem Anteil am wirtschaftlichen Geschehen.

Politik der Verschuldung – „ein Verbrechen“

Ludwig Erhard (1897–1977) war sich als freiheitlich eingestellter Wirtschaftsminister bewusst, dass ein hoher staatlicher Einfluss den Produktivkräften der freiwilligen Tauschwirtschaft diametral gegenübersteht. Erhard kritisierte die Politik der Verschuldung und der Geldmengenausweitung. Inflation (Ausdehnung der Geldmenge durch Kreditvergabe, insbesondere durch neue Staatsschulden) bezeichnete er als Verbrechen.

Die Aufhebung der Preisbindung durch Ludwig Erhard ermöglichte freie marktwirtschaftliche Preisbildung.

Diese Maßnahme war es, die das sogenannte Wirtschaftswunder entfachen konnte, weil die Preise sich wieder frei bilden konnten und die tatsächlichen relativen Knappheitsverhältnisse aus Angebot und Nachfrage widerspiegelten. Nach der Preisfreigabe stiegen die Preise recht dynamisch und es gab sogar einen Generalstreik, den einzigen Generalstreik nach 1945.

Ludwig Erhard widerstand aus Überzeugung dem heftigen Gegenwind. Doch er war kein Machtpolitiker, in der Machtposition des Bundeskanzlers war er nach nur drei Jahren Geschichte. Nach seinem Abtreten von der politischen Bühne begann die Schuldenpolitik. Die Staatsquote wuchs dynamisch, die Geldmenge steigerte sich und die Kaufkraftminderungseffekte verteuerten das Leben der Menschen. Diese Entwicklung kam und kommt schleichend daher. Die Grenzen werden langsam verschoben und irgendwann wird der vergleichsweise schlanke Staat zum Maximalstaat. Die Beweisführung lässt sich mit der folgenden Abbildung darstellen.

Je größer die Staatsquote, desto größer ist die Machtfülle der Regierenden und desto geringer der Privatsektor einer Volkswirtschaft. Eine hohe Staatsquote ist zudem mit geringer wirtschaftlicher und persönlicher Freiheit gleichzusetzen. Kritiker sprechen bei der Staatsquote gern auch von der Entmündigungsquote.

Der Privatsektor ist stets als der produktive Bereich anzusehen. Der staatliche Bereich produziert nichts, er konsumiert, lebt von der Substanz und ist parasitärer Natur. Insofern gehen die Steigerungen der Staatsquote auch mit Produktivitäts- und Wohlstandsverlusten einher.

„Wer von Politik vernünftige Entscheidungen erwartet, hat nicht begriffen, dass der Wille zur Macht stärker ist als jede Vernunft.“

Roland Baader

Was eigentlich ist Geld?

Roland Baader hat eine wundervolle kleine Geschichte zum Thema Geld formuliert. Kaum ein Freiheitsdenker vor und nach Roland Baader hat es verstanden, so bildhaft und in leicht zugänglicher Sprache ökonomische Zusammenhänge zu verdeutlichen.

Roland Baader hat als einer von wenigen Vertretern der Österreichischen Schule bereits vor Euroeinführung vor den Folgen gewarnt. Sämtliche seiner auch für ökonomische Laien leicht zugänglichen Werke empfehle ich Ihnen aus voller Überzeugung.

Baaders Geschichte lautet folgendermaßen:

Eigentlich ist es ganz einfach. Bei jedem Tausch – Kauf, Verkauf – wird Produktion gegen Produktion getauscht. Der Verkäufer bietet ein bereits produziertes oder noch zu produzierendes Gut (oder Dienste) an – und der Käufer als Gegenleistung ebenfalls.

Versetzen wir uns also in einen Realtauschmarkt ohne Geld. Ein Schuster bietet ein Paar Schuhe an. Ein Bäcker möchte sie haben und bietet dem Schuster dafür 30 Brote an, je ein frischgebackenes Brot an 30 Tagen. Bei der Transaktion wurde also ein bereits produziertes Gut gegen 30 noch zu produzierende Güter getauscht.

Nehmen wir nun an, der Schuster benötige kein Brot mehr, weil seine Frau selber backt. Er möchte aber die Schuhe verkaufen, um mit dem Erlös bei einem Bauer täglich frische Milch zu beziehen. Also sagt er dem Bäcker: „Gib mir einen Zettel mit deiner Unterschrift, auf dem geschrieben steht „Ich liefere an 30 Tagen des Jahres X je ein frisches Brot an den Inhaber dieses Zettels“.

Nun kann der Schuster zum Milchbauer gehen und ihm den Beleg gegen die Zusage anbieten, an 30 Tagen des Jahres X je einen Liter Milch abzugeben. Der Zettel fungiert also als Geld, das den Tausch erleichtert. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass nach wie vor Produktion gegen Produktion getauscht wird – nur eben mit Hilfe von Geldzetteln.

Irgendwann erkennen die Teilnehmer des Wochenmarktes, dass die Zettelwirtschaft zu kompliziert ist, weil Anzahl und Lieferzeitpunkt der zu tauschenden Einheiten nicht immer den Wünschen der möglichen Käufer und Verkäufer entsprechen. Sie beginnen, „echtes“ Geld einzuführen, in Form von Gold und Silber. Es stellt für alle Beteiligten einen Wert dar, weil man es 1) nicht beliebig vermehren und 2) zu allseits geschätztem Schmuck verarbeiten kann.

Aber auch jetzt wird auf dem Markt Produktion gegen Produktion getauscht. Das Edelmetall ist nur als Mittel zur Tauscherleichterung dazwischengetreten. Der Schuster sagt nun: „Du kannst das von mir produzierte Paar Schuhe gegen soundso viel Gold haben“ – und der Käufer gibt ihm das Gold, das er nur deshalb besitzt, weil er vorher selber etwas produziert und gegen Gold getauscht hat.

Später kommen die Marktleute auf die Idee, nicht mehr Gold und Silber mit sich herumzutragen, sondern Zertifikate auszustellen, auf denen geschrieben steht: „Ich garantiere dem Inhaber dieses Zertifikates, dass ich es jederzeit gegen x Gramm Gold eintausche.“ Wiederum hat sich an den Tauschvorgängen nichts geändert. Es wird Produktion gegen Produktion getauscht, nur mit einem kleinen Umweg über das Gold und dann dessen Zertifikat.

Irgendwann taucht der Gedanke auf, nicht mehr lange Belege zu schreiben, sondern nur noch Zettel mit dem Aufdruck „1 G“ oder „5 G“ oder „10 G“ usw. zu benutzen, ausgegeben von einem Goldschmied, bei dem das Gold hinterlegt wurde.

Eines Tages reitet der örtliche Fürst vorbei, beobachtet das Markttreiben und sieht die Zettel, die als Tauschmittel dienen. Er weist seinen Kämmerer an, ein paar Tausend davon zu drucken. Der Kämmerer wendet ein: „Aber Euer Gnaden haben doch gar nicht so viel Gold, wie die Zettel ausweisen.“ Der Fürst antwortet: „Das spielt keine Rolle, die Leute vertrauen mir. Sie haben sich daran gewöhnt, bei ihren Geschäften nur noch an G-Zettel zu denken und nicht mehr an das Edelmetall, das eigentlich dahinterstehen müsste. Außerdem verbiete ich den Gebrauch aller anderen Zettel außer den meinigen.“

So kommt das ungedeckte Papiergeld in die Welt.

Es wird nun nicht mehr Produktion gegen Produktion getauscht, sondern Produktion gegen Papierfetzen, auf denen eigentlich stehen müsste: „Irgendjemand wird schon so dumm sein, gegen Hergabe dieses Zettels etwas zu produzieren, weil er glaubt, dieser sei nach wie vor eine Produktionszusage.“

Sobald die Leute das merken und allmählich aufhören, etwas für die Papiere zu produzieren, werden die Güter teurer, weil es viel mehr Zettel als Güter gibt. Der Fürst wird seinen Kämmerer dann anweisen: „Erkläre die Zettel für wertlos und gib neue aus [Währungsreform].

Die Leute werden wieder eine Weile an diese glauben, weil sie sich noch daran erinnern, dass man in früheren Zeiten für echtes Geld tatsächlich etwas produziert hat.“

Drei Thesen zum Geld

- Die Goldkaufkraft der durchschnittlichen Arbeitseinkommen in Deutschland ist im Zeitraum von 1970 bis 2023 um 90 Prozent gefallen. Wären sich die Menschen dieser Tatsache und des ursächlichen Grundes der geldsystemisch induzierten Geldmengenausweitung bewusst, würde das staatliche Geld keine Akzeptanz mehr finden.

- Fiat-Geld verwirrt die Menschen auf Basis des inflationären Charakters. Die Menschen fühlen sich reicher, sind es aber gar nicht. Die durchschnittlichen Nettolöhne (ledig und kinderlos) stiegen im Zeitraum zwischen 1970 und 2023 laut Statista in Deutschland zwar um ungefähr 475 Prozent, aber sie bekommen nur noch ungefähr ein Zehntel an Gold. Das heißt, sie müssen zehnmal so lange arbeiten, um die identische Menge an Gold wie 1970 durch ihre Arbeitskraft zu erwerben. Der Wirkungsgrad ihrer Arbeitsleistung ist durch das Gelddrucken extrem herabgesetzt worden. Die Arbeitszeit der Menschen wurde entwertet.

- Ein kollektivistisches Geldwesen dient nicht dem Individuum. Es dient der Kollektivierung, der Bewirtschaftung der Menschen, der Zentralisierung und richtet sich folglich auch gegen den kleinteiligen, dezentralen und vornehmlich eigenkapitalbasiert agierenden Mittelstand.

Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch „Neues Geld für eine freie Welt. Warum das Geldsystem kein Herrschaftsinstrument sein darf” von Benjamin Mudlack, das in der Edition Sandwirt erschienen ist und das Sie überall im Buchhandel und hier im Shop des Sandwirts kaufen können.

1 Kommentar. Leave new

Die Nachkommen des „einfaltsreichen“ Fürsten sind auch heute noch die Herren des Geldes, nur sprechen oder schreiben möchte darüber niemand. Der Macht stellt man sich nicht in den Weg, oder? Wäre es anders, hätte man vieles verhindern können, insbesondere die ganzen Kriege. Ohne Fiatgeld keine sinnlosen Ausgaben, keine immer wiederkehrende Unglücke für die Menschen usw. Ob sich das noch einmal ändert?