„Republik Bayern-Franken-Schwaben“

Diesen Text gibt es auch als Episode im Wurlitzer, dem Podcast des Sandwirts: Hier.

Die aktuellen finanziellen und politischen Probleme vor allem der größeren Nationalstaaten erscheinen mittlerweile ebenso gigantisch in ihrem Ausmaß wie unübersichtlich in ihrer Vielzahl. Viele große Nationalstaaten sind offensichtlich überschuldet, dort, wo „Leistungen” an die Bürger erfolgen sollen, werden diese gekürzt oder rationiert, wie beispielsweise Facharzttermine im „Gesundheitssystem” oder Infrastrukturmaßnahmen (Brücken, Straßen usw.). Rentenzahlungen müssen steuerlich bezuschusst werden und erscheinen insbesondere in Deutschland mittlerweile marginal verglichen mit den größeren europäischen Nachbarländern. Die Nettosteuerzahler werden bereits bis auf die Knochen besteuert und mit vielen weiteren Zwangsabgaben und Regularien belastet.

Nettosteuerzahler ist, wer per saldo mehr Steuern zahlt als er erhält. Wessen Einkommen komplett aus Steuermitteln finanziert wird, der ist in der Regel Nettosteuerempfänger, auch wenn er von seinem Gehalt Einkommen- und Umsatzsteuer etc. bezahlen muss, denn er legt nur einen Teil der vereinnahmten Mittel aus dem Steuertopf wieder zurück. Auch wenn Nettosteuerempfänger geldwerte Leistungen erbringen, ändert dies an der Finanzierung durch (per saldo) von Dritten gezahlte Zwangsabgaben nichts. Die Zahl der Nettosteuerzahler wurde von dem deutschen Sozialwissenschaftler Gunnar Heinsohn in einem Beitrag in der Neuen Züricher Zeitung auf etwa 15 Millionen geschätzt, es handelt sich dabei um diejenigen Nettosteuerzahler, die weder mittelbar noch unmittelbar beim Staat beschäftigt sind.

Wie soll es erst weitergehen, wenn etwa ab den 2030er Jahren der Großteil der sogenannten „Boomer”in Rente geht oder pensioniert wird – und ein Teil dieser Generation dann von der Klasse der (vergleichsweise sowieso schon wenigen) Nettosteuerzahler zu den Nettosteuerempfängern wechselt?

Lord William Rees-Mogg (1928 – 2012), ehemaliger Herausgeber der „The Times“ of London und stellvertretender Vorsitzender der BBC, sowie sein Co-Autor James D. Davidson prognostizierten die finanzielle und ideologische Erschöpfung des Nationalstaates bereits 1999 in ihrem Buch „The Sovereign Individual“: „Die Kapazität der Nationalstaaten zur Umverteilung in großem Stil wird kollabieren“, schrieben sie.

Daran ändert auch nichts, wenn an anderer Stelle das Geld scheinbar locker sitzt, beispielsweise wenn es um Migrationsunterstützung, Rüstung, Deindustrialisierung („Energiewende“), sogenannte „Entwicklungshilfe” oder dergleichen geht. Diese Ausgaben stärken nicht die Leistungsfähigkeit des Nationalstaates, sondern schwächen sie.

Das politische Klima während der Zeit, in der Zwangsmaßnahmen mit „Corona“ begründet wurden, scheint zu einer Dauererscheinung geworden zu sein. Unmut macht sich breit in den Bevölkerungen der großen Nationalstaaten.

Mythos Nationalstaat

Gegen diesen wachsenden Unmut in der Bevölkerung versucht man mit Medienkampagnen vorzugehen: Pseudo-wissenschaftliche Mutmaßungen werden als in Stein gemeißelte Wahrheiten propagiert, Kritiker, Dissidenten und die Opposition diffamiert, Zensur und Cancel-Culture haben Hochkonjunktur, Strafverfahren und Hausdurchsuchungen gegen bis dahin unbescholtene Bürger wegen Äußerungsdelikten werden eingeleitet; hierzu wurden NGOs staatlich bezuschusst, die sogar Äußerungen unter der Strafbarkeitsschwelle anschwärzen.

Man versucht scheinbar mit aller Gewalt, den Unmut der Menschen aus der öffentlichen Debatte fernzuhalten. Laut Rees-Mogg und Davidson können wir hiervon künftig sogar noch mehr erwarten, denn die Profiteure der Nationalstaatsidee und die Nomenklatura der „größten, tödlichsten Unternehmen auf der Erde“, d.h. der Nationalstaaten, werden ihre Positionen kaum kampflos räumen.

Der Nationalismus, so Rees-Mogg und Davidson, ist eine kollektivistische Idee, die – grob gesagt – nach der französischen Revolution weltweit Gestalt annahm und die im Totalitarismus des Nationalsozialismus, Faschismus und – auch – Kommunismus (die Sowjetunion war durchaus von russischem Nationalismus geprägt!) ihre schrecklichsten Auswüchse hervorbrachte. Mit dem Nationalismus kam der Nationalstaat, und dieser ist im Schwinden begriffen, so Rees-Mogg sinngemäß.

Die junge Generation kauft das Narrativ nicht mehr, dass etwas nur Vorgestelltes, „die Nation”, ein geistiges Konzept, dem man weder die Hand schütteln kann noch mit ihm in einem Raum sein, dass also diese Idee einem mehr Wert sein soll als das eigene Leben, welches man nötigenfalls im Schützengraben für die Nation opfern müsse. „Nationen sind weit davon entfernt, objektive Gemeinschaften zu sein, in dem Sinne wie etwa ‚Jäger-Sammler-Clans‘, sondern Nationen sind Vorstellungen, die auf Mystizismus beruhen, inspiriert von einem nicht mehr bestehenden militärischen Imperativ“, so Rees-Mogg und Davidson.

Ludwig von Mises (1881 – 1973) ging noch weiter, indem er nicht nur den Nationalstaat, sondern den Staat an sich und den zugrunde liegenden Kollektivismus entmystifizierte, wenn er 1957 in „Theorie und Geschichte schrieb:

„Die Kollektivisten nehmen nicht wahr, dass das, was den Staat konstituiert, die Handlungen der Individuen sind. Die Gesetzgeber, diejenigen, die die Gesetze durch die Kraft der Waffen vollstrecken, und diejenigen, die den Diktaten der Gesetze und der Polizei gehorchen, konstituieren den Staat durch ihr Verhalten. Nur in diesem Sinn ist der Staat wirklich. Getrennt von solchen Handlungen individueller Menschen gibt es keinen Staat.“

Und bereits 1940 schrieb Ludwig von Mises in „Nationalökonomie“: „Wenn man das Sein eines Wesens, das schon ex definitionem höher, vollkommener und edler als die Einzelnen erscheint und demgegenüber die Einzelnen ein minderes oder gar nur ein schattenhaftes Dasein führen, einmal angenommen hat, dann kann man den weiteren Schlussfolgerungen des Kollektivismus nicht mehr ausweichen. Dann haben die Zwecke des höheren Seins, der Gesellschaft, Vorrang vor denen des niedrigeren Seins, des Einzelnen, dann ist der Einzelne nur ein Seiender vermöge des Seins der Ganzheit, dann ist die Gesellschaft alles, der Einzelne nichts, dann ist jedes Mittel gut, um den aus Tollheit sich auflehnenden Einzelnen in die Schranken zu weisen.“

Ein weiterer Vordenker der Entmystifizierung des Nationalismus und des zentralistischen Nationalstaates war Wilhelm Röpke (1899 – 1966). In seinem Buch „Die Deutsche Frage“ von 1948 setzte er auf konsequente Dezentralisierung: Er schlug eine „Entpreußung“ Deutschlands vor und einen konsequenten Gesellschaftsaufbau „von unten nach oben”.

„Ein Neuanfang muss gemacht werden“, schrieb Röpke, „indem Deutschland von unten her demokratisch erneuert wird, d. h. von der Selbstverwaltung der Gemeinden und Distrikte über die Autonomie der deutschen Staaten bis zum Endstadium eines deutschen Bundes.“

Dieser Prozess eines Neuaufbaus von unten nach oben müsse ganz wortwörtlich genommen werden: „Er muss wirklich auf den untersten Stufen beginnen …“ Die Deutschen müssten auf derjenigen Stufe beginnen, wo es um die konkreten Fragen etwa eines Schulneubaus, einer Gemeindewasserleitung oder einer Flüchtlingssiedlung ginge und wo jeder sofort durchschaue, ob er es mit einem windigen Demagogen oder einem ehrlichen Arbeiter zu tun habe.

Föderalismus sei, so Röpke, keine bloße Verwaltungstechnik, sondern er wurzele in einer bestimmten Lebensanschauung, bedeute Traditions- und Heimatgefühl, das Geltenlassen des Mannigfaltigen, eine innere Verbundenheit „kurzum einen Geist, der demjenigen der modernen Großstadtmassen genau entgegengesetzt ist“.

Einen ähnlichen Punkt machte Ludwig von Mises in seinem Buch „Liberalismus“ von 1927, wenn er schrieb: „Das Selbstbestimmungsrecht in Bezug auf die Frage der Zugehörigkeit zum Staate bedeutet also: Wenn die Bewohner eines Gebietes, sei es eines einzelnen Dorfes, eines Landstriches oder einer Reihe von zusammenhängenden Landstrichen, durch unbeeinflusst vorgenommene Abstimmungen zu erkennen gegeben haben, dass sie nicht in dem Verband jenes Staates zu bleiben wünschen, dem sie augenblicklich angehören, sondern einen selbständigen Staat bilden wollen oder einem anderen Staate zuzugehören wünschen, so ist diesem Wunsche Rechnung zu tragen. Nur dies allein kann Bürgerkriege, Revolutionen und Kriege zwischen den Staaten wirksam verhindern.“

Und weiter: „Wenn es irgend möglich wäre, jedem einzelnen Menschen dieses Selbstbestimmungsrecht einzuräumen, so müsste es geschehen.“

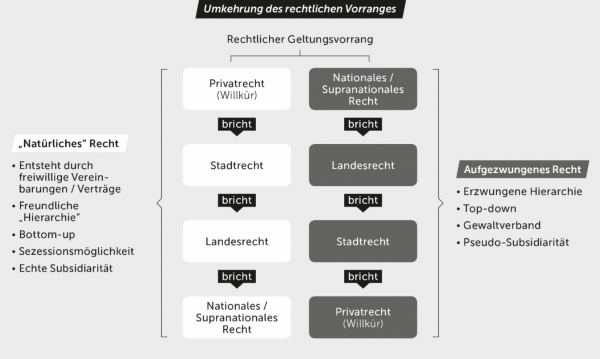

Praxeologisch betrachtet, kann ein „Staatsverband” im friedlichen Sinne gar nur gegründet werden, wenn dies – im metaphorischen Sinne – von unten nach oben geschieht, da ansonsten aufgezwungenes Recht vorliegt und damit an sich nicht Recht, sondern Unrecht und Zwang, wie das nachfolgende Schaubild veranschaulicht:

Ein Staatsaufbau „von unten nach oben” ist deshalb eine Metapher, weil es wiederum ein Mythos ist, dass der Staat oben wäre, etwa im Himmel, wie Gott, und der Bürger unten. Vielmehr besteht der Staat – wie gezeigt – ja auch nur aus den Handlungen von Menschen aus Fleisch und Blut, und die kommen meistens von der Seite, horizontal, und fallen nicht vertikal vom Himmel. (Die Sprache verdeutlicht hier, dass es während der Aufklärung zu dem gedanklichen Unfall kam, dass man den bis dahin verehrten „Corpus Mysticum” einfach durch die Nation oder die Menschheit, also den Kollektivismus ersetzte.)

„Von unten nach oben” bedeutet: Die Souveränität, die Kompetenz-Kompetenz, also die Zuständigkeit für die Begründung neuer Zuständigkeiten sollte nach den klassisch-liberalen Grundsätzen Ludwig von Mises‘ ebenso wie nach den ordoliberalen Prinzipien Wilhelm Röpkes auf der Gemeindeebene liegen. In einem streng praxeologischen Sinne müsste sie natürlich beim Individuum liegen, wenn es friedlich und ohne Zwang zugehen soll. So weisen Rees-Mogg und Davidson nach, dass es souveräne Individuen sehr wohl historisch gab und auch noch gibt, aber für die hier vorliegende Betrachtung kann grundsätzlich festgehalten werden: Je dezentraler, desto liberaler, desto gerechter, desto moralischer und desto marktwirtschaftlicher.

Die Schwächen des Zentralismus

Deutschland als Kulturnation war nie vollständig in einem einzigen Nationalstaat zusammengefasst. „Kulturdeutsche”, die einen deutschen Dialekt sprechen und deutsche Schrift verwenden, leben nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in der Schweiz, im Elsass, in Südtirol, in Österreich, in Luxemburg und in Liechtenstein. Röpke weist zurecht darauf hin, dass zahlreiche insbesondere westdeutsche Staaten nicht freiwillig dem späteren, preußisch dominierten Deutschen Reich beigetreten sind, sondern die Königreiche Bayern, Hannover, Sachsen und Württemberg und zahlreiche Herzog- und Fürstentümer sowie die Freie Stadt Frankfurt wurden mit Krieg zum Beitritt gezwungen.

Zwar hat die Bundesregierung in der heutigen Bundesrepublik die meiste Machtfülle, aber Röpke wies 1948 zurecht darauf hin, dass die schwächste Stelle in einer Staatsorganisation immer das „übergeordnete Zentrum“ sei.

Wenn der zentralisierte Überbau bei einer wirtschaftlichen Katastrophe zusammenbreche, bedeute dies nicht, dass die örtliche oder regionale Basis dem nicht standhalten könnte, so Röpke sinngemäß. Und wörtlich: „Je kleiner die politischen Einheiten, um so größer werden die Aussichten dafür sein, dass sich bald wieder eine geordnete Verwaltung bildet …“

Bayern, Nürnberg oder Hannover sind daher auch viel älter als es das preußisch-deutsche Kaiserreich je wurde oder als es die Bundesrepublik Deutschland heute ist. (Wobei „Alter” hier wiederum eine Metapher ist. Menschen altern, geistige Gebilde wie Staaten oder Städte altern nicht in dem Sinne, wie es Menschen tun.)

Auch und gerade wegen dieser inhärenten Schwäche des Zentralismus erwarte ich, dass der Versuch, an die Stelle der Idee des zentralistischen Nationalismus diejenige eines zentralistischen „Globalismus” zu setzen, scheitern wird, wie ich im Folgenden noch genauer ausführen werde. Vielmehr vermute ich – ebenso wie Rees-Mogg und Davidson – eine Renaissance des Regionalismus, also dass die Souveränitäten viel kleiner werden, weniger zentralistisch und mehr marktwirtschaftlich ausgerichtet.

Deutschland der Kommunen

Aus ökonomischer wie aus ethischer Sicht ist ein Wettbewerb von „Souveränitäten” um die Bürger durchaus wünschenswert. Wir sehen bereits heute, dass die Bürger kleinerer Souveränitäten, wie etwa der Schweiz, Liechtensteins oder Luxemburgs, ökonomisch wesentlich besser dastehen als die bundesrepublikanischen Bürger. Und so könnte beispielsweise auch eine „Republik Bayern-Franken-Schwaben“, also der heutige Freistaat Bayern, durchaus als Viel-Völker-Staat souverän existieren.

Nach der Logik von Mises‘ und Röpkes müsste den Gemeinden hierbei jeweils ein Austrittsrecht zustehen, wie dies bereits heute in der Liechtensteiner Verfassung (Art. 4 Abs. 2) der Fall ist, denn ansonsten wäre der Föderalismus wiederum nur eine Verwaltungstechnik. Nur durch wirkliche Souveränität kann sichergestellt werden, dass die größeren, zentralisierteren Verwaltungen auch „freundlich“ mit den kleineren Einheiten umgehen.

Das ist durchaus nicht utopisch. Nürnberg beispielsweise konnte seine weitgehende Unabhängigkeit als freie Reichsstadt vom 13. Jahrhundert bis 1806 behaupten, die Freie Stadt Frankfurt sogar noch länger bis 1866, und heute noch gibt es die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin – wenn auch nicht als föderale Souveräne, sondern als unselbständige Gliedstaaten. Und das viel kleinere Liechtenstein (ca. 40.000 Einwohner) ist heute noch souverän.

Wenn Gemeinden sich zu klein wähnen, manche Aufgaben, die sie gerne erfüllen möchten, zu stemmen, können sie sich mit anderen Gemeinden zu Zweckverbänden zusammenschließen oder eine regionale Verwaltungseinheit bilden, der sie bestimmte Kompetenzen übertragen, oder mit einem größeren Nachbarn Vereinbarungen treffen wie Liechtenstein mit der Schweiz.

Die deutschen Dörfer, Städte, Kreise und so weiter können sich dann wiederum zu Ländern vereinigen und diese in einem deutschen Bund, wie Röpke das beschrieb, eine zollfreie Zone und einen Verteidigungsverband bilden. Durch Freizügigkeit würde sichergestellt, dass die Menschen mit den Füßen abstimmen können, ihnen also auch ein ganz persönliches Austrittsrecht zustünde, denn alleine dies sichert doch gewöhnlich, dass Mehrheiten oder Amtsinhaber nicht damit beginnen, Minderheiten zu unterdrücken.

Ein wirklicher Föderalismus ermöglicht auch, dass verschiedene Gemeinschaften verschiedene Wege bei gesellschaftlichen Fragen gehen. So ist beispielsweise die Armenfürsorge etwas, das auf gemeindlicher Ebene sicherlich effizienter organisiert werden kann als durch eine zentralistische, bundeseinheitliche Regelung, alleine wenn man die unterschiedlichen Lebensstandards und -umstände beispielsweise in München, Plauen, Castrop-Rauxel oder in kleinen Dörfern auf dem Land betrachtet. Die heute kollektivistisch-zentralistischen verfügte Armenfürsorge ist ein unübersichtliches Verwaltungs-Monster: Mit Bürgergeld, Zwangsversicherungen in Renten- und Gesundheitskassen, Mindestlöhnen, Mietendeckeln, progressiven Steuern, Schulzwang und so weiter wird sich nicht einfach um die Ärmeren gekümmert wird, die sich aus eigener Kraft nicht helfen können, sondern es werden vielmehr Abhängigkeiten geschaffen. Die Marktwirtschaft wird ausgehöhlt, sodass es zu einer Interventionismus-Spirale kommt, an deren Ende stets die Rationierung des Mangels steht. Wenn man immer nur mehr Geld in interventionistisch-zentralistischer Weise „auf ein Problem wirft”, verschlimmert dies das Problem nur. Flaschensammelnde Rentner sind ein trauriges Symptom dieses zentralistischen Interventionismus.

DDR-isierung Westdeutschlands

In den 1990er Jahren vermuteten viele, dass die Bundesrepublik mit der Wiedervereinigung zu neuer Blüte kommen würde, doch eine Vereinigung ist keine Einbahnstraße. Zwar wurde der Osten westdeutscher, aber auch umgekehrt: Es kam auch zu einer „DDR-isierung” Westdeutschlands. Heute ist Westdeutschland zentralistischer und dirigistischer organisiert als in den späten 1980ern: Es gibt nicht nur staatliche Preisfestsetzungen für Mieten und Löhne, sondern auch eine Renaissance gesinnungspolizeilicher Maßnahmen.

Nicht nur ist man 1866 und schließlich 1871 mit der Verpreußung Westdeutschlands falsch abgebogen. In Deutschland fand auch der Nationalismus im Nationalsozialismus einen grausamen menschenverachtenden Höhepunkt. Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs 1945 hat man nicht auf Röpke gehört, und anstatt die Souveränität der deutschen Länder und Stadtstaaten vor der gewaltsamen preußischen Eroberung 81 Jahre vorher wieder herzustellen und diese in einem lockeren „Deutschen Bund“ zu föderalisieren, betrachtete man die Bundesrepublik als Erbe des „Deutschen Reichs“ beziehungsweise sogar als „identisches Völkerrechtssubjekt” wie das untergegangene Kaiser- oder Nazireich.

Aber nur weil man falsch abgebogen ist, heißt das nicht, dass man dies nicht rückgängig machen könnte. Röpke schreibt, es sei eine völlig unbegründete Behauptung, dass es in der Geschichte keine Rückkehr zu Dingen gäbe, die man irrigerweise aufgegeben hat. Denn das „hieße, dass es keine Renaissancen, ja keine Umkehr auf einem Irrwege gäbe, kurz, dass in der Geschichte die Variierung des mephistophelischen Spruchs gälte, dass ‚alles was besteht, wert ist, dass es nicht zugrunde geht.‘“ – Im Namen welcher Philosophie solle das gelten, fragt Röpke.

Es wird kleinteiliger

Die Probleme der großen Nationalstaaten sind auf eben dieser Ebene der Nationalstaaten nicht lösbar, sind sich Rees-Mogg und Davidson sicher. Im 20. Jahrhundert ereignete sich die Auflösung vieler Imperien. Das britische Empire, das Kaiser- und Königreich Österreich-Ungarn, das Zarenreich zerfielen ebenso wie die Sowjetunion, die „Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien“, das deutsche Kaiserreich und das französische Kolonialreich – sie alle gibt es in dieser Form nicht mehr, sie alle wurden viel kleiner.

Zwar ist die Europäische Union selbst kein Nationalstaat, sondern ein vertragliches Gebilde von Nationalstaaten, aber auch diese wurde mit dem jüngsten Austritt des Vereinigten Königreichs bedeutend kleiner. Und auch heute noch zahlt man nicht überall in der EU mit Euro, sondern immer noch mit dänischen, tschechischen oder schwedischen Kronen, dem ungarischen Forint oder dem polnischen Zloty. Und so wie es den Imperien im 20. Jahrhundert erging, wird es nach Rees-Mogg und Davidson den Nationalstaaten im 21. Jahrhundert ergehen.

Das erfordert keine Sezessions-Kriege, wenn man sich in klassisch-liberaler Art und Weise auf das Selbstbestimmungsrecht besinnt, wie Ludwig von Mises dies 1927 in seinem Buch „Liberalismus“ begründete. Wenn man den jetzigen Geltungsvorrang des zentralistischen Rechts umkehrt (siehe Schaubild oben), wäre dies technisch gesehen ganz ohne Sezession und alleine durch kleinere Umformulierungen im Verfassungsrecht möglich. Und zwar ohne die föderalistische Struktur zu beschädigen, sondern im Gegenteil, anstelle eines „folkloristischen Föderalismus“, wie Röpke sich ausdrückte, würde endlich ein wirklicher Föderalismus treten.

Renaissance der Regionen

Die jungen Menschen, so meine Beobachtung, identifizieren sich heute mehr mit ihrer Gemeinde oder ihrer Region, mit den regionalen Traditionen, Bräuchen, Speisen und Dialekten, als mit der abstrakten Idee von der „Nation”, für die man im Ernstfall auch noch sein Leben im Schützengraben opfern soll. Viele junge Menschen tragen heute Trachten, organisieren Kirchweihen, stellen Maibäume auf oder engagieren sich bei der Freiwilligen Feuerwehr – ich nehme wahr, dass das heute mehr der Fall ist als in den 1990er Jahren, als ich jung war.

Die Idee einer „Republik Bayern-Franken-Schwaben“, ihrerseits eine Föderation aus Regionen und diese wiederum aus souveränen Gemeinden, könnte schon bald auf fruchtbaren Boden stoßen, wenn sich die Probleme des Nationalstaates weiter zu Lasten der Nettosteuerzahler verschlimmern.

Will man Brain Drain und Kapitalflucht verhindern, dann müssen die Souveränitäten reagieren und für junge Leistungsträger und Kapitalinvestitionen attraktiver werden – viel attraktiver. Ein konsequenter Föderalismus ist ein Weg, den viele Menschen mitgehen könnten, weil mehr Selbstbestimmung für sie attraktiver klingt als das Gegenteil: mehr Fremdbestimmung.

Schließen möchte ich mit einem Röpke-Zitat:

„Wenn man in Deutschland wirklich Föderalismus wünscht, so muss man sich dazu entschließen, den jetzigen Kollektivismus aufzuheben und durch Marktwirtschaft zu ersetzen. Zu glauben, dass er mit Kommandowirtschaft vereinbar sei, ist eines nachdenklichen Menschen unwürdig.“

Diesen Beitrag im Wurlitzer anhören:

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

Alternativ können Sie den Podcast auch bei anderen Anbietern wie Apple oder Overcast hören.

1 Kommentar. Leave new

Herr Tiedtke, Ihr Text ist ein Plädoyer für Dezentralität, für den Abbau der hypertrophen Nationalstaaten, für den Weg zurück zu Regionen und Gemeinden. Sie berufen sich auf Röpke, auf Mises, auf Rees-Mogg – alles Denker, die den Zentralismus kritisch sahen. Ihr Argument: je kleiner die Einheit, desto näher am Menschen, desto weniger kollektivistisch.

Ich möchte Ihren Faden aufnehmen, aber zugleich eine andere Stelle des Netzes zeigen: Nicht die Größe des Staates allein ist das Problem. Auch ein kleiner Staat kann Ponzi betreiben. Auch eine kleine Gemeinde kann ihre Ausgaben über die Zukunft hinwegrollen. Auch ein Regionalverbund kann sich anmaßen, „risikofrei“ zu sein.

Das eigentliche Fundament liegt nicht in der Größe, sondern in der Bonitätspflicht. Jeder Marktteilnehmer, jeder Unternehmer, jeder Bürger muss Bonität nachweisen, sonst gibt es keinen Kredit. Nur der Staat – ob groß, ob klein – entzieht sich dieser Logik. Er erklärt sich selbst zum risikofreien Schuldner. Seine Anleihen gelten in Bankbilanzen wie Bargeld, 1:1, ohne Prüfung, ohne Tilgungspflicht. Hier entsteht Ponzi – systemisch, generationenübergreifend, inflationär.

Wenn wir also über die Zukunft sprechen, genügt es nicht, den Staat zu verkleinern. Wir müssen ihn seiner prüfungsfreien Bonität berauben. Wir müssen sichtbar machen, dass Tilgung auch für den Staat gilt. Sonst bleibt jede Dezentralisierung nur kosmetisch: Ponzi im Kleinformat.

Das Grundgesetz, das so viele nur als Verwaltungspapier sehen, enthält dafür längst das Fundament. Eigentumsschutz (Art. 14), Gesetzesbindung (Art. 20), das Zitiergebot (Art. 19 Abs. 1 Satz 2): würde man dies ernst nehmen, fiele ein Großteil der heutigen Finanzarchitektur sofort als verfassungswidrig. Wir hätten längst die Klarheit, die Sie von Röpke fordern: ein föderaler Aufbau von unten nach oben – aber nicht als Romantik, sondern als Rechtsfolge.

Das Ponzi-System ist nicht reformierbar. Es lässt sich nicht „freundlich“ föderalisieren. Es lässt sich nur beenden, indem man die Bonität des Staates wie jede andere Bonität prüft – mit Tilgungspfad, mit Risikoaufschlag, mit echter Haftung. Dann erst wird Dezentralität tragfähig.

Ihr Verweis auf die Regionen ist richtig. Aber ohne die fundamentale Frage nach der Haftung des größten Schuldners bleibt es ein schöner Traum. Dezentralität ohne Tilgung ist Folklore. Dezentralität mit Tilgung ist Ordnung.