Das war die „Smart Region Pellworm“

Im Jahre 2000 wurde mit dem EEG und der Einführung der Planwirtschaft den sogenannten „Erneuerbaren“ auf die Sprünge geholfen, sonst wäre schon gar nichts gegangen. Schon zehn Jahre später ist aufgefallen, dass die „Erneuerbaren“ nur riesige Lücken liefern, denn nachts wird es tatsächlich dunkel, und der Wind weht nur wenn er will und nicht wenn er soll.

Da man im Stromnetz aber immer einen sekundengenauen Ausgleich von Leistung und Verbrauch gewährleisten muss, sonst käme der Blackout mit katastrophalen Folgen, wurde klar: Wir brauchen Speicher!

Dieses Problem ist auch heute noch nicht gelöst, denn unter Tausenden von Windmühlen und Millionen von PV-Anlagen gibt es nicht eine einzige Anlage, die verbrauchsgerecht Strom liefern kann. Deshalb sei hier jetzt an ein Projekt erinnert, mit dem man diese Problemstellung angehen wollte. Man hat sich also einen kleinen Bereich ausgesucht, mit dem man modellmäßig Erfahrungen sammeln konnte, wie eine Speicherung von elektrischer Energie durch Batterien, ähnlich wie die Starterbatterie in Ihrem Auto, gelingen könnte. Für diesen Versuch bietet die sonnen- und windreiche Insel Pellworm ideale Voraussetzungen, von daher eigentlich eine ganz sinnvolle Idee. So wurde dann im Jahre 2013 unter Anwesenheit des damaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein,Thorsten Albig, die „Smart Region Pellworm“ feierlich eröffnet.

Meine Reise

Über das Projekt wurde auch in den Zeitungen berichtet, und im Oktober 2016 fasste ich den Entschluss, mir das vor Ort anzusehen. Dazu trat ich dann an einem schönen sonnigen Herbst-Nachmittag die Reise von Cuxhaven aus an. Als ich dann auf der Halbinsel Norstrand angekommen war, musste ich zu meinem Schreck feststellen: Es geht nur noch eine Fähre zur Insel, aber nicht mehr zurück. Auf der Fähre hatte ich dann einen guten Platz, aber vor und hinter mir alles Pkw und Lkw mit Benzin- und Dieselmotoren, da sah erst mal nicht nach Energiewende aus.

Nach einigem Suchen fand ich dann in der Mitte der Insel den Eingang zur „Smart Region“. An dem Schild hing auch noch dran „geöffnet“, da war ich dann ganz froh, denn es war schon etwas nach 17 Uhr. In der Mitte der „Smart Region“ gab es ein kleines Café für die Besucher, ich war der einzige Gast, aber die Wirtin war ganz freundlich und brachte mir ein Glas Tee und ein Stück Käsetorte, mit Ökostrom gebacken.

In dem Café gab es auch zwei Räume mit einer Ausstellung, mit der die Idee der „Smart Region“ den Besuchern anschaulich gemacht wurde, und an den Wänden gab es Hinweise, dass es doch auch sinnvoll ist, den Gebrauch von elektrischem Strom an die Möglichkeiten der Erzeugung anzupassen, mit anderen Worten: Man möge die Waschmaschine anschalten, wenn der Wind gut weht, und wenn nicht, dann muss die Wäsche erst mal warten. Ob man damit bei allen Hausfrauen Zustimmung erhält, da habe ich meine Zweifel. Auch wurde an einer Tafel gezeigt, dass es es dieses tolle Projekt, das ja unter Leitung der Firma HanseWerk (Tochter von E.on) einen Schritt in eine neue phantastische Zukunft darstellt, auch noch anerkennende Orden und Ehrenzeichen gegeben hat.

Aus dem Hause herausgetreten stand ich nun vor zwei massiven Blechkästen, diese also die Speichereinheiten (ein Lithium-Ionen-Speicher und ein Redox-Flow-Speicher), und wie von einer Vorahnung ergriffen, kam mir die Arie aus Fidelio in den Sinn: „Wenn sich nichts mit nichts verbindet, ist und bleibt die Summe klein, wer bei Tisch nur Liebe findet, wird nach Tische hungrig sein“. Nun, um ehrlich zu sein: Ganz Nichts war es nicht, aber wohl doch etwas zu klein, aber dazu später.

Nun war es dunkel geworden, ich irrte auf der Insel herum, um ein Nachtquartier zu finden, und mit etwas Glück habe ich dann ein ganz preiswertes Zimmer gefunden. In dieser Jahreszeit, Ende Oktober, war auf der Insel die Saison gelaufen, und wenn dann doch noch einer kam, wurde der ganz freundlich aufgenommen. Mit der ersten Fähre, beim Sonnenaufgang am nächsten Morgen, konnte ich zunächst Abschied nehmen von der Insel.

Die Anlage

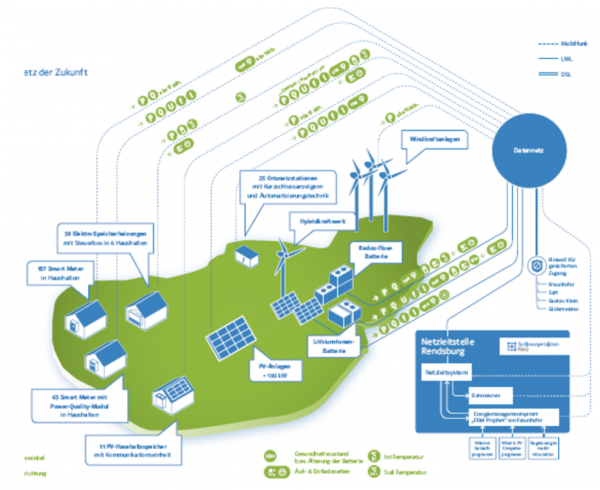

Die beiden Speicher hatten die Aufgabe, die wettermäßig stark schwankende Stromerzeugung auszugleichen. Man hatte aber ein ganzes Netzwerk geschaffen, um noch weitere Komponenten einzubinden.

So wurden viele Haushalte mit Smart Metern ausgestattet, was da nicht große Zustimmung fand. Ebenso wurden die Speicher, die bei Haushalten vorhanden waren, die mit einer eigenen PV-Anlage ausgestattet waren, mit in das Netzwerk eingebunden. Die hatten aber, wie sich herausstellte, nur einen winzigen Effekt. Und schließlich, der Clou vom Ganzen, es wurden auch noch Nachtspeicher-Heizkörper mit eingebunden – und dabei hatte man glatt übersehen, dass diese ja keinen Strom speichern sondern nur Wärme für den nächsten Tag.

Da der Wind über die Jahreszeiten etwa gleichmäßig stark weht, die PV-Anlagen aber nur im Sommer Energie liefern, bedeutete dies, dass man den Überschuss im Sommer hatte und diesen dann in die Speicherheizer geschoben hat. Daher bietet sich ein Werbe-Slogan an: „Heiße Sommernächte auf der Insel!“.

Der einzige Vorteil war: So konnte man überschüssige Energie preiswert entsorgen, eine sinnvolle Verwertung war offensichtlich nicht möglich (und die gibt es landesweit heute auch noch nicht).

Das Ergebnis

Auf diese Weise wurde (nach den Angaben des HanseWerks) eine Autarkie von 97 Prozent erreicht. Man könnte denken, fast geschafft, aber nein: 97 Prozent bedeutete einen Stromausfall von 14 Minuten pro Tag. Aber das auch nur fluktuierend, zu unvorhergesehenen Zeiten konnte es auch mal eine ganze Stunde sein. Für die letzten Prozente hätten die Speicher wohl bis zu fünffach größer sein müssen, das war nicht zu schaffen, da man für dieses Experiment „nur“ Fördergelder in Höhe von zwölf Millionen Euro verpulvern konnte.

Die Konsequenz war, dass das Stromkabel zum Festland weiterhin notwendig war, und dass ein konventionelles Kraftwerk jederzeit bereit stehen musste. Außerdem muss man bedenken: Die elektrische Leistung ist ja nur etwa ein Fünftel des gesamten Energieaufwands, denn die Werte für Verkehr, Heizung und Industrie sind deutlich größer. Das politische Ziel ist aber die gesamte Energiewende, „netto null“ für CO2, daran gemessen hat man also nur eine Autarkie von 19,2 Prozent erreicht, verglichen zu den Kosten also ein Fehlschlag.

Die Kosten für die gespeicherte kWh ergaben sich zu 70 Cent, zum Vergleich, die vor einiger Zeit abgeschalteten Kernkraftwerke lieferten die kWh für 2,5 Cent, und auch Braunkohle wird nur mit 4 Cent pro kWh abgerechnet.

Das Ende

Im Frühjahr 2018 dachte ich immer mal wieder an die freundlichen Menschen auf der Insel, und da kam dann ein Artikel von der WELT, Birger Nicolay: „Einmal Energiewende und zurück“. Er schrieb: „Pellworm sollte zum Modell für ganz Deutschland werden: E.on wollte auf der Nordseeinsel beweisen, dass sich eine ganze Region selbst mit Energie versorgen kann – dank Strom aus Windkraft und Sonne. Jetzt zieht der Energiekonzern unverrichteter Dinge wieder ab.“

Ich nahm den Kontakt zum HanseWerk auf. Da aber, und das ist so typisch, konnte sich keiner mehr an das Projekt „Smart Region Pellworm“ erinnern. Wie immer: Hinterher wollte es keiner gewesen sein.

Also nahm ich den Kontakt zum Bürgermeister von Pellworm auf. Dort verwies man mich auf die Hauszeitschrift „De Pellwormer“, und die konnten mir bestätigen, dass die Anlagen tatsächlich alle abgebaut worden waren. Auf der Fläche hatte man nun einen Hunde-Spielplatz eingerichtet. Die Zeitschrift berichtete darüber mit einem Artikel: „GROSSE BEGEISTERUNG ÜBER HUNDEPLATZ AM SOLARCAFÉ“ – Wenn das bei anderen Projekten der Energiewende auch so läuft, werden Hunde in Deutschland Goldene Zeiten erleben.